核电池的魅力,不仅在于“一次装机、千年供电”的颠覆性特质,更在于其横跨航天深空、极地科考、医疗植入、物联网传感器等多元场景的无限可能。

这场静悄悄的 “核能电力革命”:世界范围内,日本原子能机构(JAEA)推出全球首块 “铀充电电池”,让1.6万吨贫铀储备有望成为脱碳社会的新资源;韩国以碳-14同位素打造原型贝塔伏特电池,在同位素供能领域迈出关键一步;俄罗斯凭借钚同位素核电池,为北极气象站等 “电力荒漠” 提供80年不间断能源;英国用碳-14钻石电池叩开深空探测与医疗植入的新大门;美国无限功率公司以 60% 的能量转化效率,刷新核电池效能天花板。

在中国,苏州大学团队突破性构建 “内置能量转换器”,将锕系核素衰变能转化效率提升近8000倍;无锡贝塔医药联合西北师范大学推出 “烛龙一号” 碳-14核电池,以5730 年理论寿命、-100℃至 200℃极端适应性,为脑机接口、星际航行器等战略领域装上“中国心脏”……

日韩研发原型核电池

近日,日本原子能机构(JAEA)宣布开发出全球首块“铀充电电池”,并通过测试验证了其充放电性能。与此同时,韩国也开发出由碳-14同位素供电的原型贝塔伏特电池(betavoltaic battery)。

JAEA表示,铀蓄电池利用贫铀(DU)作为负极活性材料,铁作为正极活性材料。原型铀充电电池的单节电池电压为1.3伏,接近普通碱性电池(1.5伏)的电压。该电池经过10次充放电,性能几乎没有变化,表现出相对稳定的循环特性。

JAEA指出,为了将贫铀作为一种新资源加以利用,21世纪初提出了使用铀作为活性材料的可充电电池的概念。然而,没有研究报告显示组装后的铀充电电池的具体性能。如果提高铀充电电池的容量并投入实际使用,日本储存的大量贫铀将成为可再生能源供电网输出控制的新资源,从而为实现脱碳社会做出贡献。目前日本储存了约1.6万吨贫铀,全球贫铀储存量约160万吨。

目前,JAEA目标是通过循环电解质来提高铀蓄电池的容量(即可储存电量)。具体而言,JAEA将研究是否可以通过增加循环电解质的量以及铀和铁的浓度来提高容量,并确定构成蓄电池电极和薄膜的最佳材料。如果能够顺利地提高铀蓄电池的容量,并投入实际使用,那么该电池有望发挥新的作用,例如调解超大型太阳能发电厂的供需关系。

可连续工作80年!俄研制出小型核电池

据俄罗斯《劳动报》网站2024年7月18日报道,俄罗斯国家原子能公司18日发布公告称,俄罗斯国立核能研究大学—莫斯科工程物理学院激光和等离子体技术学院的工程师和科学家研制出了一种可工作80年的小型核电池原型。

公告称:“俄罗斯科学家研制出了一种基于钚同位素的小型核电池原型。该装置可在数十年时间内安全自动地提供电能且无需充电。”

专家解释说,核电池将放射性同位素的衰变能转化为电能。钚的一种同位素的半衰期为87年,因此这种电池的寿命也有这么长。

这种核电池的功率预计为500瓦,可满足北极气象站等设施的供电需求。

这种核电池外形虽然算不上袖珍,但相当紧凑,可整合到各种仪器或机械装置内部而无需为其建造存放建筑。

俄罗斯国立核能研究大学—莫斯科工程物理学院激光和等离子体技术学院院长安德烈·库兹涅佐夫指出,这种电池可能在未来五六年内投入量产,成为卫星、水下仪器和各种极地装备不可替代的供电来源。

有关俄罗斯核物理学家正在这个方面开展工作的消息是约4年前传出的:当时,俄罗斯国家原子能公司表示,莫斯科钢铁和合金学院半导体电子和半导体物理教研室专家推出了一种基于镍-63同位素的小型核电池原型,这种同位素的半衰期为100年。

英国成功制造全球首个碳-14钻石电池

英国政府网站2024年12月4日报道,英国原子能管理局(UKAEA)和布里斯托大学近期联合成功制造全球首个碳-14钻石电池。该电池可利用放射性核素碳-14的衰变能,持续提供低功率电力。由于碳-14的半衰期长达5700年,因此理论上这种电池可持续运行数千年。

英国原子能管理局克拉克表示,钻石电池是一项新兴技术。它利用人造钻石安全包裹少量碳-14,能够持续提供微瓦级电力。

这种电池能够在难以进行电池更换的极端环境中发挥重要作用,例如它长时间可以为深空探测器上的有源射频标签等设备提供稳定的电力供应。

在医疗领域,这种微型电池有望彻底改变植入式医疗设备的能源供给。眼科植入物、助听器和心脏起搏器等精密仪器可直接嵌入这种持久电池,大幅降低患者频繁置换设备的痛苦和医疗成本。

美企宣布研发能量转化效率高达60%的核电池

美通社加利福尼亚州圣地亚哥2024年6月11日电,美国无限功率公司(Infinity Power)近日宣布,在美国国防部大力支持下,该公司已成功研发高效核电池。目前已证明该电池的整体能量转化效率超过60%,远高于其他核电池。

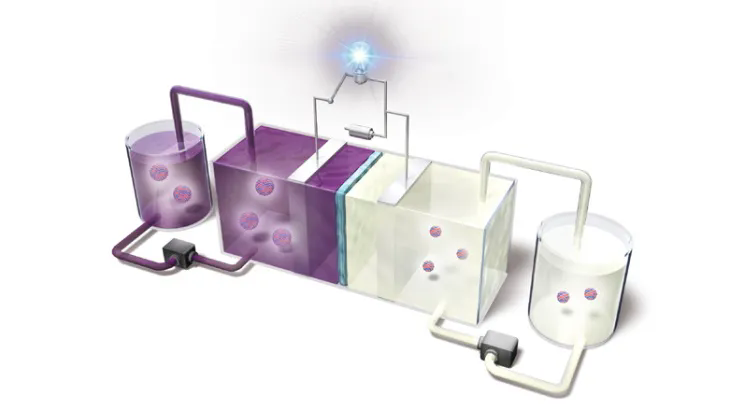

核电池又被称为放射性同位素电池,是一种利用放射性同位素衰变热发电的系统,具有寿命长、体积小、结构紧凑、比功率高、可靠性强和不易受环境影响等优点,可为航天器、深海探测设备、极地荒原考察、无人气象站等恶劣条件下运行的设施提供电力。核电池由两部分组成:负责提供热能的热源与负责将热能转化成电能的能量转化器。在迄今已投入使用的核电池中,能量转化器通常由固体状的半导体与相邻的放射性同位素板组成,能量转化效率通常不到10%。

无限功率公司研发了一种创新的电化学能量转化器(需要将放射性同位素溶解为电解质),可将能量转化效率提高5倍以上。该公司还研发了先进的电池包装技术,能够提供足够的屏蔽并防止发生泄漏。这一技术具有可扩展性,可以实现从纳瓦到千瓦级的电功率输出。

可用上千年!效率最高的辐光伏核电池在我国面世

摆脱化学电池的寿命衰减困扰,性能不受温度等多种因素影响,理论上可使用上千年……2024年9月23日,记者从苏州大学获悉,该校王殳凹教授、王亚星教授团队联合国内相关院校,提出了一种基于“内置能量转换器”的锕系微型核电池结构设计理念,通过将锕系元素与发光镧系元素的分子层级耦合,实现了放射性核素衰变能到光能转换效率近8000倍的提升,并组装了目前已知效率最高的辐光伏核电池。相关研究成果发表在最新一期的《自然》杂志上。

微型核电池是将放射性同位素衰变能转换为电能的装置,得益于放射性同位素衰变不受外界环境影响的特性,微型核电池在诸多传统电池难以胜任或面临挑战的应用场景中,成为了一种持久且不可或缺的能源解决方案。

锕系核素是核废料中长期放射毒性的主要“元凶”,它具有超长的半衰期和高达兆电子伏特的α衰变能,而从硬币的另一面来看,这也为开发锕系微型能源带来可能。

但是,在传统的微型核电池构型中,严重的自吸收效应阻碍了锕系α衰变能的转换,使得高效锕系放射性同位素微核电池的开发极具挑战。

针对这一难题,由王殳凹教授领衔的苏州大学放射化学研究团队在其锕系元素固体化学、分离化学、环境化学以及防护化学领域系列研究进展的基础上,提出了一种基于“内置能量转换器”的锕系微型核电池架构。

研究团队通过实验测定和理论模拟两个角度进一步验证了内置能量转换器可以显著提高能量转换效率。实验结果表明,放射性核素内置模式下从衰变能到光能的能量转化效率比传统结构提高近8000倍。

此外,内置能量转化器还表现出卓越的结构稳定性和发光稳定性,将其与光伏电池相结合,能够将长期稳定的自发光转化为电能输出。据此,研究团队开发了一种全新的锕系微型辐光伏核电池,其总能量转换效率和单位活度功率打破科学纪录。同时,该微型核电池在持续运行200小时内,性能参数几乎没有衰减。该成果作为近几十年来核电池领域的重要突破之一,为锕系核素在非核燃料循环领域的资源化利用打开了新的方向。

国内首款超长寿命碳-14核电池研制成功

科技日报讯 2024年3月9日,记者从江苏省江阴高新区举行的碳-14(C-14)核电池重大技术突破发布会上获悉,由无锡贝塔医药科技有限公司联合西北师范大学科研团队研制的国内首款C-14核电池“烛龙一号”工程样机诞生,这标志着我国在核能技术领域与微型核电池领域取得重大突破。

贝塔医药研发副总、项目负责人蔡定龙介绍,这款核电池具有多项突破性优势。由于C-14的半衰期长达5730年,理论上该核电池拥有长达数千年的超长寿命。同时,该核电池具有-100℃至200℃极端温度适应性以及2200mWh/g(毫瓦时每克)超高能量密度,50年设计寿命小于5%的性能衰减率;支持毫瓦级脉冲放电及能量智能管理,可适配不同场景需求。

西北师范大学项目技术负责人张光辉介绍,该核电池攻克了高比活度C-14源制备和换能器件能量转换率低、稳定性差等关键技术难题。该核电池短路电流达282nA,开路电压2.1V,最大输出功率433nW,由此计算的能量转换效率突破8%。研发人员通过接入核电池储能装置模组后,驱动蓝牙射频芯片向外发射信号并成功接收。目前,搭载“烛龙一号”的LED灯已持续工作近4个月,累计超过35000次脉冲闪烁。

在西北师范大学核电池团队负责人苏茂根教授看来,该成果具有广阔产业化前景:在医疗领域,可为脑机接口、心脏起搏器等植入式设备提供永久能源;在物联网领域,可支撑万亿级传感器网络;在海洋深处、南极北极、月球、火星等极端环境,可作为无需维护保养的持续供电电池;在宇宙深空探测领域,可助力星际航行器持续工作。

“β辐伏核电池技术作为新一代微电源解决方案,其发展将推动智能制造、国家安全、航天航空等战略领域革新。”贝塔医药董事长李刚博士表示。